【传媒】传媒技术学院“拾遗迹·承匠心”服务队开展“寻觅针尖上的国粹 助力非遗文化传承”实践活动前期调研纪实

来源:聊城大学传媒技术学院 作者:翟梦凡 姜雨涵 荆煜轩 发布日期:2023-08-31

淄博刺绣以绢为纸,以针代笔,一针一线皆为美;素手翻飞,银针舞动,一腔一调皆有韵。为提高青年学子的非遗文化保护意识,推动淄博刺绣的创新发展,助力传承非物质文化遗产,2023年7月2日——8月20日,聊城大学传媒技术学院“拾遗迹·承匠心”社会实践服务队以文化之声为窗口,前去探寻淄博刺绣的历史留痕,感受刺绣文化的独有魅力,共同为新时代下的非遗文化发声。

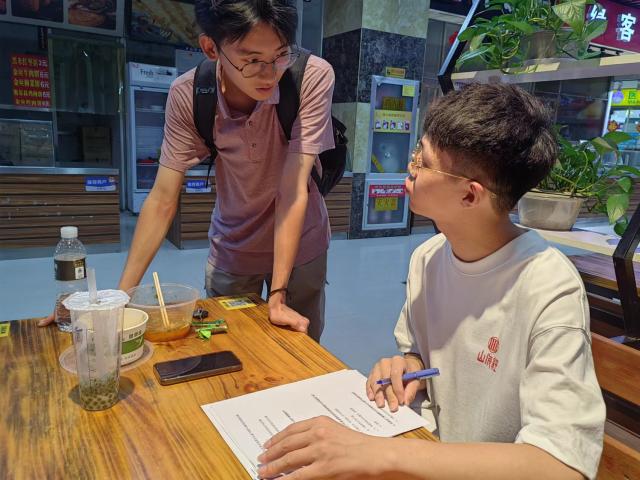

中国手工刺绣工艺,自虞舜之时起,兴盛于唐宋,蓬勃于清明,从李白的“翡翠金衣缕,绣成歌舞衣”到白居易的“红楼富家女,金缕刺罗襦”,古今对刺绣这一古老艺术的咏诵,从来不绝于耳。活动前期,服务队成员以淄博刺绣为刺绣文化的发展缩影,针对淄博刺绣的历史底蕴、宣传手法、传承现状等问题进行了详细的问卷设计。在调研阶段,队员们以不同城市为实践据点,深入社会、贴近大众,前往街道、商家、传媒公司等标志性地点采用口头采访、问卷填写等多种形式进行了线上调研与实地考察。在采访中,有市民谈到,“刺绣文化博大精深,但淄博刺绣没怎么听说过,现在干刺绣的都是中老年人,年轻人也很少了解这方面”。通过交流沟通与数据分析,服务队成员了解到各群体对淄博刺绣的认知程度、市场需求与发展现状的看法。淄博刺绣作为一项非遗文化,其传承与发展仍面临着许多困境和挑战,年轻一代对于传统手工艺的兴趣不高,如今刺绣技艺的传承和文创产品的宣传都有着较大难题。队员们纷纷表示,弘扬并传承非物质文化遗产是每个人的责任,在看到非遗文化独特魅力的同时也要让它们永葆活力、永放光彩。

保护、传承和发展非物质文化遗产是弘扬中国传统文化、增强中华传统文化影响力的实际需求。经过此次调查学习,服务队成员们立志要为非遗文化的发展贡献青春力量,努力让非遗文化在新时代焕发出新的生机和活力。

(审核 赵勇)