【文学】推普润疆红壤沃 文脉赓续赤心燃 国学经典“邮递员”团队开展“推普助力乡村振兴”暨暑期“三下乡”系列社会实践活动(三)

来源:聊城大学文学院 作者:王俊彦 尹子鹤 郭瑞晗 发布日期:2025-07-26

为深入落实推广普及国家通用语言文字的战略部署,积极响应乡村振兴与文化传承时代号召,提升语言文字实际运用能力,7月5日至7月25日,国学经典“邮递员”实践团队面向新疆喀什地区群众开展暑期“三下乡”系列社会实践活动。

活动以“语通乡音、声传红韵、传承经典”为宗旨,围绕推普核心任务,坚持“边教边研、以研促教”的工作思路,通过线上线下联动实现“线上夯基、线下深化”的效果,切实提升当地群众普通话应用能力。团队创新红色文化教育形式,采用“沉浸式叙事”和“多维互动”方式设计特色活动,强化红色故事感染力,深化红色精神的传承与传播;同时深度融合中华优秀传统文化教学,将经典诵读、传统艺术体验等多元内容融入教学环节,构建“红色文化+传统文化”双轮驱动的文化传承模式。

“语”通四方促发展 “声”传华夏助推普

“推普先需知底数,教学方能靶向发力。”团队多渠道了解当地推普现状,针对老年、中年与青年群体,精心设计访谈提纲与调研问卷并开展调研:一方面深入实地走访,覆盖2所乡镇中学及部分学生家庭,探访不同场景下的语言使用情况;另一方面创新运用数字化手段,利用线上问卷了解普通话应用情况,采集融概各年龄段、各职业群体的语言习惯和推普需求的有效问卷1170余份,确保调研数据的全面性和准确性。

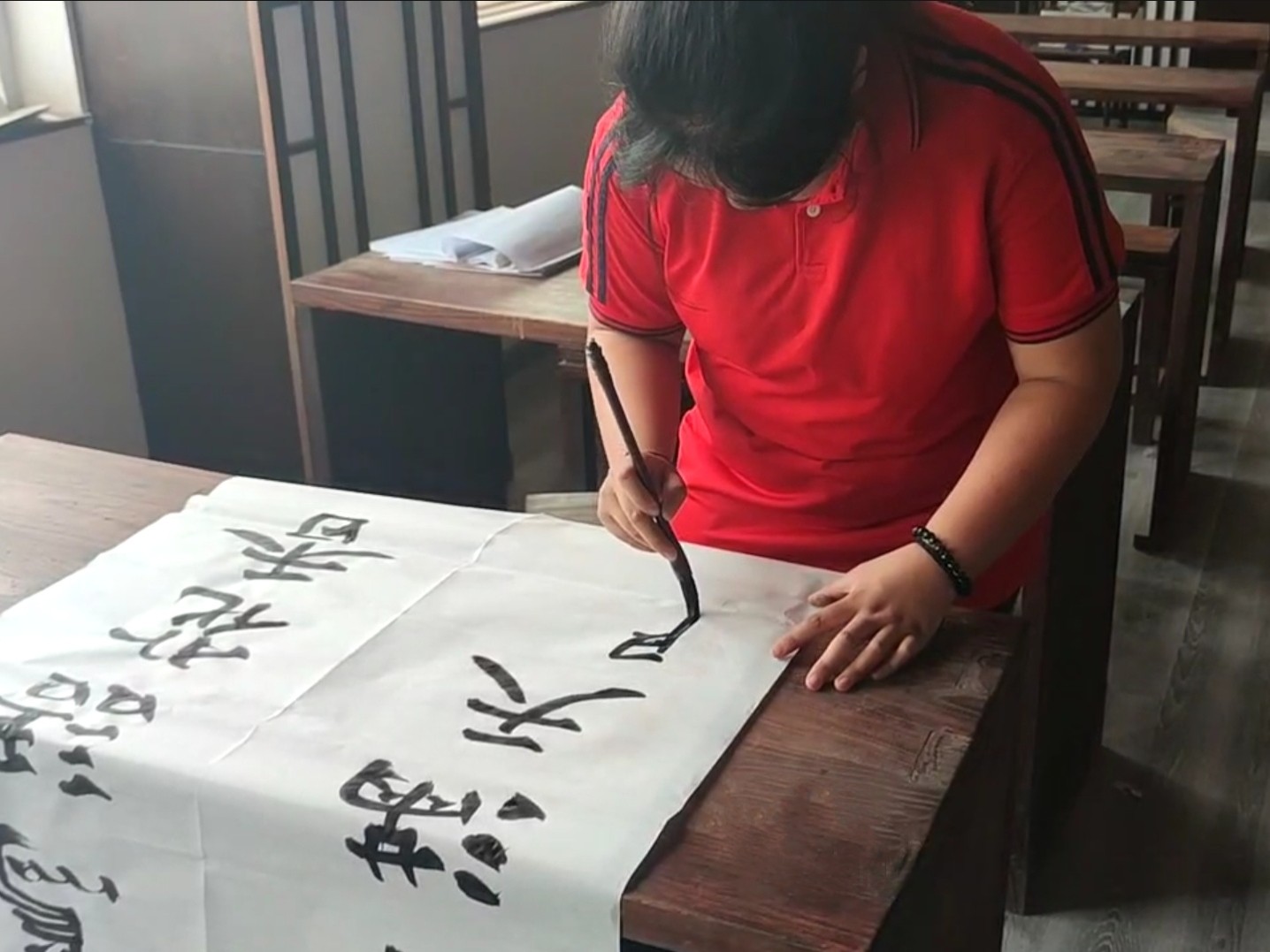

团队将线上直播授课、录播巩固与线下诵读比赛、书法研习等形式有机结合,构建“线上夯基、线下深化”联动机制,巩固学生学习成果。线上直播授课中,学生们积极主动举手跟读绕口令;观看录播课程时,学生反复练习以纠正平翘舌发音;线下诵读比赛里,学生虽略显紧张仍坚持练习,语言表达渐趋流畅;书法研习中,学生执笔书写“人”字,体会“字正腔圆”的文化意蕴。团队富有趣味性与实效性的“经典浸润+实践体验+线上延伸”三位一体推普模式,显著提升了学生的语言表达能力,深化了他们对中华优秀传统文化的认同感。

“红”脉绵延承基因 “志”承万代继荣光

团队化身“红色精神引路人”,创新红色教育形式,生动连接历史与现实,向学生讲述革命人物故事。团队通过调研明晰学生对“小萝卜头”等先烈的认知程度,以及对“狱中学习”“传递情报”等具体事迹的兴趣方向。课堂中精准对标学生对“小萝卜头”等先烈事迹的认知盲点和兴趣焦点,采用角色朗读传递先烈心声、史料研读还原历史现场、情景模拟重现经典场景的“三位一体”教学法,让革命信仰在沉浸式体验中薪火相传。

具体教学活动采用“多维互动”模式展开。团队针对学生在红色文化认知方面存在的短板以及所展现出的兴趣方向,精心策划并设计“心灵对话工作坊”“革命精神传承接龙”等特色环节。学生通过角色代入,深入体验历史情境;通过观点碰撞,激发思维活力;通过集体共创,凝聚智慧力量,实现对红色文化认知的深刻领悟。团队凭借二次调研精准评估学生红色文化认知的提升效果,并广泛收集学生针对活动形式、内容深度等方面的改进建议,为后续优化课堂教学提供有力依据。

“文”脉悠长传薪火 “艺”韵千秋续华章

团队聚焦“文脉传承”,打造多元课程,让中华优秀传统文化焕发新生机。通过赏析《燕歌行》《出塞》的雄浑意境,解读其中蕴含的家国情怀;选取《论语》“己所不欲,勿施于人”等经典语句,探讨儒家思想的当代价值;借助软笔书法与剪纸技艺,引导学生在笔墨挥洒与剪刀游走中体会传统文化的妙趣。学生在文化浸润与实践体验中赏诗词之韵、悟文化之魂、叹技艺之精,现场氛围热烈。团队成员赵可怡感慨道:“看到大家专注创作、热情讨论的样子,我深深感受到传统文化的魅力,希望举办更多此类活动,让传统文化在同学们心中生根发芽。”

推普声传天山下,文脉厚植西域情。聊城大学国学经典“邮递员”团队立足新疆发展实际,以语言赋能为抓手,深耕文化传承,通过“精准调研+特色实践”深度融合,取得扎实成效。调研显示,45%受访者虽能进行日常普通话交流,但存在明显发音偏差;55%群体对红色故事了解较为有限。针对调研发现的问题,团队精准开展推普与文化传承工作,于线下进行“普通话训练”“红色故事会”等活动,在线上持续开展“云推普”系列课程,依托“1对1”语音矫正、情景对话实训等趣味教学方式,显著提升学生的语言应用能力与文化素养。截至目前,本次“三下乡”活动,团队服务人群数量已超600余人次,服务总时长已突破1500小时。

以语言为媒,以文化为楫。团队通过完善分众化教学体系、创新“双语+数字”融合模式,以专业赋能和青春实践助力边疆群众语言能力提升。未来,团队将紧扣国家语言文字工作部署,立足边疆地区实际需求,持续拓宽普通话推广与文化传播路径,切实为促进民族地区教育高质量发展、铸牢中华民族共同体意识贡献智慧与力量。

(审核 高艺萌 王智阳 石勇)